Livre Blanc Acouphènes

EQUISYL - FORMULE INNOVANTE VERTIGES ET...

THALAMYL - Traitement Naturel Acouphènes &...

Les acouphènes, ces bruits parasites perçus en l'absence de stimulus sonore externe, touchent environ 15% de la population mondiale selon les dernières études épidémiologiques publiées dans The Lancet en 2024. Contrairement à la croyance populaire qui les réduit à un simple symptôme ORL, les recherches récentes révèlent une réalité bien plus complexe.

Les acouphènes ne sont pas uniquement un phénomène auditif, mais résultent d'une neuroplasticité inadaptée impliquant plusieurs réseaux cérébraux. Le Dr. Sophia Lévy, neurophysiologiste à l'Université de Lyon, explique : "Nous avons désormais la preuve que les acouphènes impliquent des modifications dans au moins quatre circuits cérébraux distincts : auditif, attentionnel, émotionnel et mnésique."

Ces découvertes ont été rendues possibles grâce aux avancées en neuro-imagerie, notamment l'IRM fonctionnelle haute résolution et la tomographie par émission de positrons (TEP) couplée à des marqueurs neurochimiques spécifiques.

L'équipe du Professeur Takashi Miyazaki de l'Université de Tokyo a identifié en 2023 une signature inflammatoire spécifique chez les patients souffrant d'acouphènes chroniques. Leur étude, publiée dans Nature Neuroscience, a mis en évidence une surexpression de cytokines pro-inflammatoires (notamment IL-1β et TNF-α) dans le nerf cochléaire et les noyaux cochléaires du tronc cérébral.

Cette découverte ouvre la voie à des thérapies ciblées anti-inflammatoires, actuellement en phase d'essais cliniques.

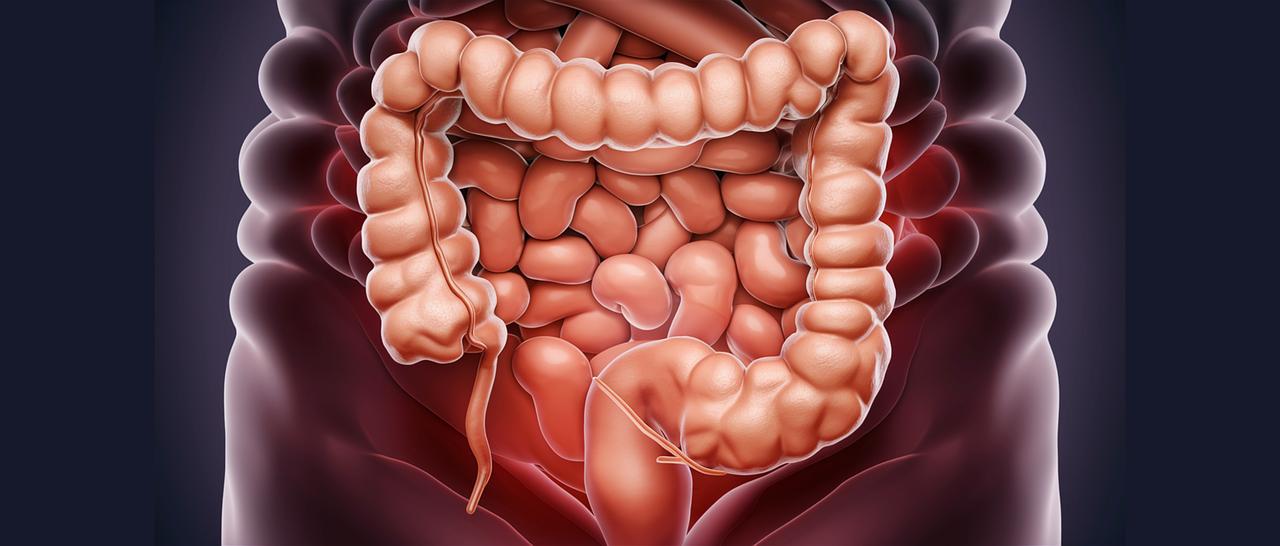

Une avancée particulièrement prometteuse concerne le rôle du microbiote intestinal. L'équipe du Dr. Elena Rodriguez de l'Institut Karolinska à Stockholm a identifié une dysbiose intestinale spécifique chez 78% des patients souffrant d'acouphènes invalidants.

"Nous avons observé une corrélation significative entre la sévérité des acouphènes et l'appauvrissement en bactéries productrices d'acides gras à chaîne courte, notamment Faecalibacterium prausnitzii et certaines espèces de Bifidobacterium", explique le Dr. Rodriguez.

Cette étude, publiée dans Cell en février 2024, établit pour la première fois un lien direct entre le microbiote et la neuroinflammation cochléaire via l'axe intestin-cerveau.

Les recherches du Pr. Martin Klein à l'Université de Heidelberg ont démontré l'efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) ciblant spécifiquement le cortex auditif secondaire et l'insula. Cette approche personnalisée, guidée par neuro-imagerie, a permis une réduction significative de l'intensité des acouphènes chez 67% des participants à l'étude.

Les avancées scientifiques récentes démontrent que l'approche monodisciplinaire des acouphènes est vouée à l'échec. Une méta-analyse publiée dans JAMA Otolaryngology en 2024 révèle que les patients bénéficiant d'une prise en charge pluridisciplinaire connaissent une amélioration de leur qualité de vie 3,7 fois supérieure à ceux suivant un traitement conventionnel.

Développé par le consortium international d'experts TINNET (Tinnitus Research Network), le modèle PINT (Psychologique, Inflammatoire, Neurologique, Thérapies complémentaires) propose une stratification des patients et un parcours de soins personnalisé.

Ce modèle comprend :

Le Dr. François Delattre, coordinateur du Centre d'Excellence Acouphènes à Marseille, rapporte : "Nous observons une amélioration significative chez 81% de nos patients suivant le protocole PINT, contre seulement 34% avec les approches conventionnelles."

Si le Ginkgo biloba reste la plante la plus étudiée pour les acouphènes, de nouvelles recherches mettent en lumière l'efficacité d'autres actifs végétaux :

Une approche combinant neurofeedback EEG ciblé et méditation de pleine conscience adaptée aux acouphènes (MBAT - Mindfulness-Based Approach for Tinnitus) montre des résultats particulièrement prometteurs.

Le protocole MBAT, développé par l'équipe du Dr. Catherine Williams de l'Université d'Oxford, intègre :

"Ce qui différencie le MBAT des approches traditionnelles de pleine conscience, c'est son ciblage spécifique des réseaux cérébraux impliqués dans les acouphènes, notamment le réseau de saillance et le mode par défaut," précise le Dr. Williams.

Les participants suivant ce protocole pendant 10 semaines montrent une réduction moyenne de 42% sur l'échelle de handicap lié aux acouphènes (THI), avec une persistance des bénéfices observée jusqu'à 18 mois.

Les découvertes sur l'axe intestin-cerveau ouvrent la voie à des approches nutritionnelles ciblées :

Une étude pilote menée à l'Université de Copenhague montre une amélioration significative chez 53% des patients suivant un protocole nutritionnel personnalisé pendant 16 semaines.

Les travaux du Pr. Christine Tang à l'Université de Stanford ouvrent des perspectives révolutionnaires avec une thérapie génique ciblant le gène BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) dans les cellules ciliées internes de la cochlée.

"Nous avons pu restaurer la fonction synaptique entre les cellules ciliées et les neurones auditifs chez des modèles murins d'acouphènes induits par exposition sonore traumatique," explique la chercheuse.

Les essais cliniques de phase I devraient débuter fin 2025, avec un potentiel thérapeutique considérable pour les acouphènes d'origine cochléaire.

Les algorithmes d'apprentissage profond développés par l'équipe du Dr. Martin Solberg à l'Université d'Oslo permettent désormais de prédire avec une précision de 87% la réponse d'un patient à différentes modalités thérapeutiques, à partir de son profil audiologique, génétique et neuropsychologique.

Cette médecine de précision ouvre la voie à des parcours thérapeutiques hautement individualisés et optimisés.

Les avancées scientifiques des deux dernières années transforment radicalement notre compréhension et notre approche des acouphènes. D'un symptôme considéré comme majoritairement "à apprendre à vivre avec", nous passons à une condition multifactorielle disposant d'options thérapeutiques diversifiées et personnalisées.

La clé réside dans une prise en charge précoce, pluridisciplinaire et personnalisée, intégrant les dernières avancées scientifiques tout en faisant place aux approches naturelles validées.

Les perspectives n'ont jamais été aussi prometteuses qu'en 2025.

Please sign in first.

Se connecter